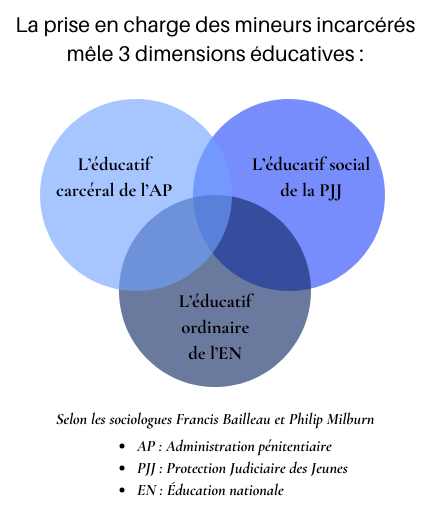

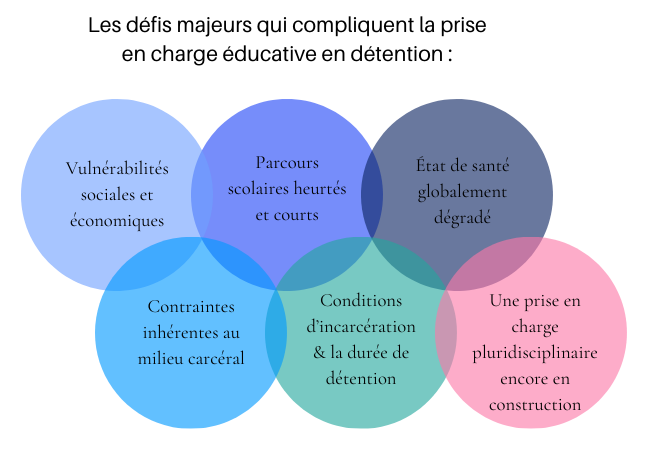

En France, environ 700 mineurs sont incarcérés. L’institution judiciaire française a pour mission de favoriser leur insertion et éducation, un défi de taille. Malgré l’obligation d’instruction jusqu’à 16 ans et de formation jusqu’à 18 ans, l’éducation peine à s’imposer dans les prisons. Son rôle est souvent relégué au second plan par rapport aux exigences sécuritaires, aux contraintes calendaires ou aux rendez-vous médicaux.

L’éducation en prison ne se restreint pas au volet scolaire. Elle comprend les activités extra-scolaires, sportives ou culturelles. Mais ni obligatoires, ni dispensées par l’Éducation nationale, ces dernières dépendent des appétences et compétences des éducateurs. Et aussi de l’administration pénitentiaire. Elles mobilisent alors moins les jeunes incarcérés qui en sont pourtant demandeurs.

L’enseignement demeure donc l’activité dominante. Surement une des raisons pour laquelle le dernier rapport de la Direction de la protection judiciaire de jeunesse, “L’école en prison. Conditions d’enseignement et expériences scolaires des mineurs détenus” de juin dernier s’attarde sur cet enjeu[1].

Apprendre, une priorité ?

Les jeunes détenus sont souvent décrits comme à la fois peu motivés et très demandeurs. Une contradiction qui n’est pas si surprenante dans la mesure où l’univers carcéral a un impact direct sur leur capacité à se mobiliser et à se concentrer en cours. Et, dans l’autre sens, il est certain qu’ils préfèrent suivre des cours plutôt que de rester en cellule : que ce soit pour s’occuper ou sortir de la détention grâce à l’école.

L’organisation de la scolarité en prison rencontre pourtant de nombreux obstacles. Les horaires sont fixes, mais les jeunes ne peuvent pas toujours y assister. Rendez-vous médicaux ou au parloir avec leur avocat, les enseignants doivent alors faire face à des contraintes qu’ils ne maitrisent pas. A cela, s’ajoute des conditions d’enseignement difficiles : salles pour faire classe trop petites, groupes instables…

On comprend aisément que les débats autour des groupes de niveau en scolarité ordinaire sont loin d’exister en milieu carcéral. La composition des groupes scolaires sont dépendantes d’autres facteurs : prévention des risques de violence, prise en compte des préoccupations extrascolaires du mineur, isolement de certains jeunes des autres. Alors les groupes-classes sont instables, régulièrement recomposés, et la présence de l’élève fluctuante.

Le volume horaire des cours est aussi une variable mouvante. D’un établissement à l’autre, il peut osciller entre 9 et 15 heures par semaine (pour ceux interrogés dans le cadre de l’enquête de la DPJJ[1]). Et sur ces heures de cours, il faut déduire le temps de déplacement des détenus entre leur cellule et la salle de classe. Un volume horaire alors loin derrière celui d’un collégien en scolarité ordinaire (26 heures d’enseignement). Et malgré ces conditions difficiles, l’absentéisme régulier semble plutôt limité chez les mineurs incarcérés.

La double peine des mineurs en détention

En 2022, 88% des mineurs détenus sont déclarés déscolarisés mais cela ne signifie pas que tous ont définitivement quitté le système scolaire.[2] Certains ont été désinscrits par les établissements à l’annonce de leur incarcération là où d’autres ont déserté les bancs de l’école. Les parcours scolaires antérieurs varient considérablement entre ceux qui ont fréquenté un lycée général et ceux en situation de décrochage total.

En 2022, 88% des mineurs détenus sont déclarés déscolarisés.

Pour les 12% encore scolarisés au moment de leur incarcération, la détention engendre une double rupture : scolaire et sociale. Ils sont de plus en plus nombreux à suivre des cursus en lycée général et technologique. L’incarcération, quelle que soit sa durée, implique souvent un redoublement du jeune à sa sortie. Et parmi les 88% déscolarisés, dont l’expérience scolaire est souvent négative, la scolarisation en détention peut représenter une « double peine », en plus de leur incarcération.

Bien que minoritaires, les jeunes en situation de handicap sont une réalité du milieu carcéral. Leur incarcération entraine un arrêt de leur prise en charge adaptée à l’extérieur. Et le manque de ressources spécialisées dans les établissements renforce leur vulnérabilité. Les éducateurs comme les enseignants manifestent un manque d’outils pour répondre à leurs besoins particuliers. Alors l’isolement, pour éviter moqueries ou risques de violence, devient souvent la seule solution bien qu’elle soit loin d’être la meilleure.

La diversité des profils des jeunes incarcérés implique une prise en charge éducative adaptée et flexible, souvent difficile à mettre en œuvre.

S’adapter aux réalités de l’enfermement

« Le maitre mot ici, c’est l’adaptation » confie un des professionnels de l’Éducation nationale interrogé dans le cadre du rapport de la DPJJ. Ils privilégient par exemple des modules de quelques séances pour que tous aient pu en suivre au moins un au complet. D’autres décident de travailler sur un même thème mais en dissociant les formes d’exercice à réaliser afin de s’adapter à l’hétérogénéité des niveaux du groupe. Ils font souvent dans la dentelle dans un temps imparti qui est souvent trop court voire incertain : en moyenne, un jeune reste 4,9 mois en détention.[3]

En moyenne, un jeune reste à peine 5 mois en détention.

La relation de défiance de ces jeunes vis-à-vis de l’institution scolaire est récurrente. Elle constitue d’ailleurs un obstacle supplémentaire pour les enseignants qui essayent de la dépasser. Ils s’attardent à redonner confiance et estime de soi à des jeunes souvent stigmatisés en leur rappelant notamment leur capacité à réussir.

Les jeunes incarcérés interrogés sont nombreux à dire que leurs enseignants ne les jugent pas, ni en tant que détenu, ni en tant qu’élève avec des difficultés scolaires.[4] En les libérant de ce regard de jugement, ils développent des comportements qu’ils n’avaient que très peu dans leur scolarisation passée : curiosité, envie de débattre de leurs opinions… Ils trouvent plus facilement leur place dans cette nouvelle classe.

Mais malgré cet engagement en classe, les jeunes sont souvent peu investis en dehors des heures de cours. Très peu relisent leurs cours dans leur cellule par exemple.[5]

L’incarcération est non seulement vécue par le jeune comme une rupture dans son parcours, mais elle constitue aussi une rupture en soi. Qu’il y reste quelques semaines ou quelques mois, les conséquences sont réelles. Les transformations que les enseignants peuvent d’ailleurs observer dans la classe se jouent rarement en dehors de celle-ci, et encore moins une fois que le jeune est sorti.

Alors la conclusion du rapport se concentre sur le fait de prévenir les ruptures antérieures à celle qui est induite par l’incarcération. C’est une évidence mais elle ne peut suffire. Cela signifierait que celles et ceux déjà incarcérés ne mériteraient pas une attention plus particulière, de dégager plus de moyens.

L’absence de réponse aux volontés des jeunes de se professionnaliser, de trouver des formations courtes ou de reprendre les études appelle à créer plus de ponts entre l’expérience carcérale et l’après. Autrement dit, la prison doit constituer une parenthèse pour ces jeunes dont il est nécessaire d’accompagner leur insertion.

Alexanne Bardet

[1] L’école en prison. Conditions d’enseignement et expériences scolaires des mineurs détenus, DPJJ, juin 2024.