L’apprentissage connaît depuis 2018 un essor spectaculaire qui bouleverse le paysage éducatif et économique. Une récente note du Céreq souligne interroge les perspectives et les risques d’un modèle dont la soutenabilité apparaît fragile.

Pour retrouver l’ensemble des travaux du cycle d’étude en cours : « Le monde du travail, nouvel horizon éducatif ? ». Les conclusions de cette étude seront présentées le 27 mars 2025. A suivre sur notre site et via notre lettre de veille !

Un succès quantitatif indéniable, qui ouvre l’éventail de diplômes

En 2018, la loi « pour la Liberté de choisir son avenir professionnel » constitue un tournant dans le paysage éducatif et économique français. Inspirée des nombreux travaux appelant à un déploiement plus ambitieux de l’apprentissage[1], elle opère une triple simplification :

- Simplification du circuit de financement : création de la contribution unique sur la masse salariale des entreprises (CUFPA), suppression des organismes collecteurs au profit des Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ; création d’un établissement public dédiée, France Compétences et d’opérateurs de compétences (OPCO) par branche pour les versements ;

- Soutien direct à l’offre de formation : tout organisme de formation (OF) certifié est éligible ce qui signifie à terme la disparition du statut spécifique des CFA ;

- Unification des régimes : les contrats d’apprentissage et de professionnalisation sont rapprochés autour d’un régime unique bénéficiant de dégrèvements de charges sociales et d’impôts (en particulier contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale).

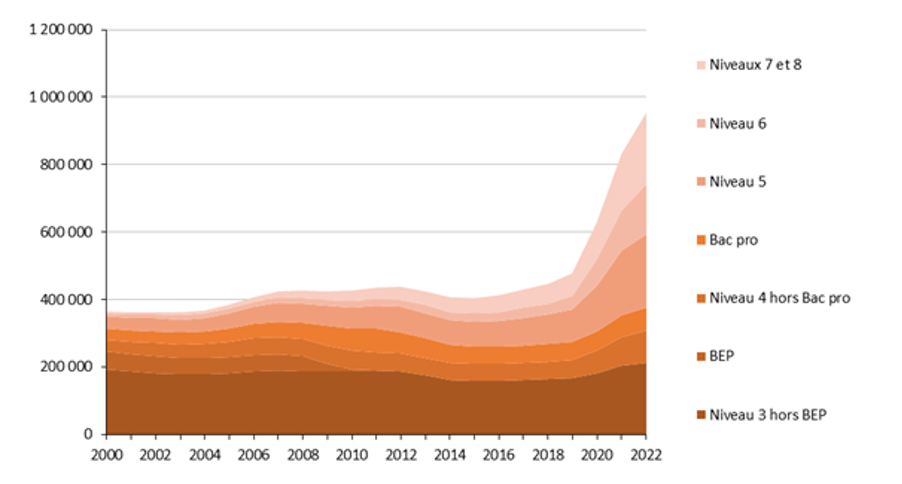

Alors que l’apprentissage n’a pas vraiment décollé depuis les années 1990, il en résulte immédiatement une explosion du nombre d’apprentis qui passent de 300 000 à près d’un million entre 2017 et 2023. Nous vivons ce que Bruno Coquet appelle les “années folles”[2] de l’apprentissage.

Le nombre de contrats en apprentissage explose, passant de 300 000 en 2017 à près d’un million en 2023

Cette croissance est notamment liée à la multiplication d’organismes de formation privés, qui préparent à l’obtention de titres de la formation professionnelle, en particulier dans l’enseignement supérieur. Enregistrés auprès du Ministère du Travail et délégués à France compétences, ces titres sont désormais classés sous 8 niveaux conformément aux préconisations de l’UNESCO : du niveau 1 correspondant aux savoirs de base de l’école élémentaire, au niveau 8 correspondant au niveau doctorat.

En 2024, le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) compte près de 5 000 titres parmi lesquels les diplômes du ministère de l’Education nationale, les diplômes du ministère de l’Enseignement supérieurs, les diplômes d’Etat règlementés et les titres professionnels validés par France compétences au travers de commissions professionnelles consultatives.

| Niveau RNCP | Niveau d’études | Diplômes et titres professionnels |

| 8 | Bac+8 | Doctorat |

| 7 | Bac+5 | Master, Mastère spécialisé, Master of business administration |

| 6 | Bac+3 | Licence, Bachelors de management, Bachelor universitaire de technologie (BUT), Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé (DEES), Diplôme national de technologie spécialisé (DNTS) |

| 5 | Bac+2 | Brevet de technicien supérieur (BTS), diplôme universitaire de technologie (DUT), Diplômes d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST), Diplôme des métiers d’art (DMA), Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (DEJEPS) |

| 4 | Baccalauréat | Baccalauréats, Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU), Brevet de technicien (BT), Brevets professionnels (BP), Capacité en droit, Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) |

| 3 | Etudes secondaires | Certificat d’aptitudes professionnelles (CAP), Brevet d’études professionnelles (BEP), Mention complémentaire (MC) |

| 2 | Ecole élémentaire | Certificat de formation générale Diplôme national du brevet |

| 1 | Ecole maternelle |

Un marché en pleine mutation

L’apprentissage a donc favorisé l’essor des formations privées délivrant des titres professionnels, avec une montée en puissance des Bachelors et Mastères, en concurrence avec les diplômes universitaires. Aujourd’hui, plus d’un quart des étudiants sont inscrits dans le privé, qui absorbe la majorité de la croissance étudiante depuis 2017. Plébiscitées par les classes moyennes, ces écoles offrent un compromis entre sélectivité et professionnalisation, mais leur qualité reste inégale : le suivi de l’apprenti dans son évolution en entreprise par exemple, est variable. Certaines écoles n’établissent aucun lien avec le tuteur en entreprise.

Aujourd’hui, plus d’un quart des étudiants sont inscrits dans le privé, qui absorbe la majorité de la croissance étudiante depuis 2017

L’étude du Céreq menée par Benoît Cart et Marie-Hélène Toutin-Trelcat[3] en décembre dernier souligne l’intérêt certain de ces nouveaux cursus : le renouvellement des pédagogies dans un grand nombre de filières, l’élargissement de l’accès des jeunes d’origine modestes à des qualifications supérieures au travers de l’alternance, et l’apparition de nouveaux parcours d’orientation et de réorientation entre enseignements traditionnels et cursus professionnels. En définitif, ces cursus sont jugés attractifs pour des jeunes « qui le positionnent de manière réfléchie dans un parcours construit ».

Cette évolution marque aussi un retour en force des entreprises dans la formation initiale, leur contribution à la dépense éducative atteignant 10 % en 2022, et même 20 % dans le supérieur. Ces entreprises y voient un intérêt nouveau. Parmi elles, les signataires de contrats depuis moins de deux ans représentent plus de la moitié des contrats d’apprentissage conclus en 2021. Si les secteurs traditionnels de l’apprentissage – commerce, transport, hôtellerie-restauration, construction et industrie – demeurent les premiers pourvoyeurs, la part du tertiaire se renforce, notamment au travers des petites et moyennes entreprises.

Des dérives et des inquiétudes croissantes

L’expansion rapide de l’apprentissage sucite également des critiques. La diversité des titres fragilise la reconnaissance nationale des diplômes, tandis que des scandales liés à des formations non homologuées ou à des promesses d’alternance non tenues ont révélé des pratiques douteuses. La répression des fraudes souligne des dérives préoccupantes de la part de ce nouveau secteur éducatif à but lucratif : 5 à 15 % des recettes des nouvelles écoles seraient consacrées à un marketing agressif qui cible les jeunes issus de milieux populaires. Un phénomène d’autant plus préoccupant que les certifications professionnelles n’ouvrent pas au bénéfice des bourses étudiantes.

Évolution des effectifs d’apprentis selon le niveau de formation entre 2000 et 2023 (DEPP, 2024)

Par ailleurs, le rôle de la puissance publique est contesté. L’économiste Bruno Coquet estime que le soutien à l’apprentissage génère de forts effets d’aubaine en bénéficiant à des jeunes qui seraient de toute façon entrés en emploi[4]. Alors que les effets de la loi de 2018 se sont surtout fait sentir dans le supérieur, il souligne le faible ciblage de la dépense sur les jeunes les moins diplômés. En additionnant le coût des formations pris en charge par France compétences, les dégrèvements de charges liées au régime dérogatoire des apprentis et les aides directes aux à l’employeur, il estime l’effort public global à près de 20 Md€ par an.

Le déficit de France Compétences s’élève à 4 milliards d’euros en 2023, malgré une subvention d’équilibre de 2 milliards de l’État.

En tout état de cause, des ajustements semblent incontournables : France Compétences accuse un déficit de 4 milliards d’euros en 2023, malgré une subvention d’équilibre de 2 milliards de l’État. Si ce déficit est regardé comme une dépense publique d’éducation, la question des compensations apparaît incontournable, alors que les budgets de l’éducation ont massivement cru depuis un demi-siècle pour faire face aux conséquences de la massification de l’enseignement.

De ce point de vue, faut-il continuer à scolariser aussi massivement les jeunes Français après la troisième ou privilégier la qualité des contenus éducatifs délivrés dans les cursus en alternance ?

Quelle place pour l’apprentissage demain ?

La consolidation de l’apprentissage appelle donc une vraie stratégie éducative publique :

- La plasticité des organismes de formation pourrait se prêter à d’intéressantes hybridations entre institutions éducatives, dispositifs d’insertion et écoles privées lucratives. Dans un cadre de financement dédié, ces dernières pourraient en effet voir un intérêt à renforcer leur offre sur les segments prioritaires délaissés par le système public d’éducation.

- Le développement de l’apprentissage pourrait permettre de faire émerger des nouveaux cursus mixtes en alternance, accessibles dès la seconde et visant la délivrance successive d’un CAP et d’un titre professionnel de niveau bac+3, sur le modèle suisse des filières « d’ouvrier supérieur ».

- Les cursus en apprentissage pourraient être enrichis en renforçant l’accès aux politiques de jeunesse de droit commun : bourses d’études, aide à la mobilité internationale, années d’échanges ou de volontariat au travers d’Erasmus+, du Service civique, de volontariat dans les armées ou du Corps européen de solidarité.

- La part grandissante de l’apprentissage invite à mieux formaliser les obligations de l’employeur et les outils disponibles. En particulier, les maîtres d’apprentissage doivent être mieux préparés pour assumer leur mission auprès des apprentis, notamment dans les secteurs où il n’existe pas de culture de la relation d’apprentissage.

L’expérience acquise à travers des dispositifs d’accompagnement rapproché des jeunes, tels que les Compagnons du Devoir ou les Maisons Françaises Rurales – que notre prochaine étude mettra à l’honneur – rappelle l’intérêt de pratiques pédagogiques moins centrées sur l’enseignement traditionnel et davantage axées sur l’expérience, la prise de responsabilité et l’engagement collectif. En tout état de cause, l’intérêt des jeunes doit guider la bonne allocation des ressources et exige de dépasser les traditionnels clivages politiques et culturels.Retrouvez la note du Céreq “L’apprentissage après la réforme de 2018 : nouveaux acteurs, nouveaux défis” de Benoît Cart et Marie-Hélène Toutin-Treclat.

[1] En particulier une note du Conseil d’analyses économique de décembre 2014 : « L’apprentissage au service de l’emploi » par Pierre Cahuc et Marc Ferracci avec la contribution de Jean Tirole et Etienne Wasmer

[2] D’après l’expression de Bruno Coquet, « Apprentissage : un bilan des années folles », OFCE Policy brief 117, 14 juin 2023,

[3] note du Céreq datant de 2024 intitulée « L’apprentissage après la réforme de 2018 : nouveaux acteurs, nouveaux défis » par Benoit Cart et Marie-Hélène Toutin-Trelcat

[4] Bruno Coquet, « Apprentissage : un bilan des années folles », OFCE Policy brief 117, 14 juin 2023,